今よりお得な住宅ローンがあれば、借り換えしたいと思われる方は多いのはないでしょうか。

しかし、借り換えをするタイミングや状況によっては、借り換えの審査が通らなかったり、今より損をしてしまうことがあります。

この記事では、私が銀行での住宅ローン業務を通して、実際に体験した、住宅ローンの借り換えの失敗例とその原因を詳しく解説しています。

住宅ローン借り換えの4つの失敗例

住宅ローンの借り換えでよくある失敗は次の4つです。

【失敗例①】返済負担が減らなかった

【失敗例②】審査に落ちた

【失敗例③】団体信用生命保険の充実度が下がった

【失敗例④】金利の選択を誤った

【失敗例①】返済負担が減らなかった

借り換えには手数料・諸費用等が30万円~100万円程度かかります。

次の3つに当てはまると、金利が下がっても、手数料や諸費用の方が高くなり、返済負担が減らない可能性があります。

- 現在借りている金利と借り換え先の金利差が1%未満

- ローン残高が1,000万円未満

- ローンの返済期間が残り10年未満

【原因1】 現在借りている金利と借り換え先の金利差が1%未満

借り換えには手数料・諸費用等が30万円~100万円程度かかります。そのため、借り換えをする際は、手数料・諸費用を上回るメリットが必要になります。

今より金利が1%以上低い住宅ローンに借り換えれば、借り換えるメリットが生じますが、

逆に金利差が1%未満であれば、金利が低い恩恵よりも、借り換えにかかる諸費用が上回り、損をしてしまうことが多くなります。

借り換えを検討する際は金利だけでなく諸費用にも注意しましょう!

関連記事>>住宅ローン借り換えの手数料や諸費用はいくら?

関連記事>>住宅ローン借り換えおすすめ銀行ランキング

【原因2】 ローン残高が1,000万円未満

ローン残高が1,000万円未満でも借り換えのメリットが少なくなります。

なぜなら、ローン残高がそもそも少ないので、利息があまりつかないからです。

そのため、借り換えても、金利が低い恩恵よりも、借り換えにかかる諸費用が上回り、損をしてしまうことが多くなります。

【原因3】 ローンの返済期間が残り10年未満

ローンの返済期間が10年未満も借り換えのメリットが少なくなります。

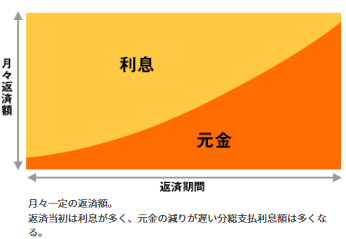

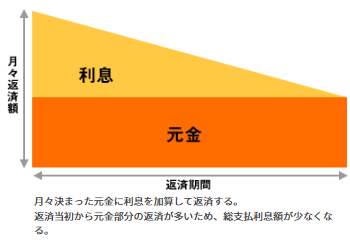

なぜなら住宅ローンは返済期間の前半に多くの利息を支払う仕組みだからです。

住宅ローンの返済方法は元利均等返済と元金均等返済の2種類ありますが、両方とも返済期間が残り少なくなるにつれて、利息の割合も少なります。

そのため、金利が低い恩恵よりも、借り換えにかかる諸費用が上回り、損をしてしまうことが多くなります。

引用元:楽天銀行公式サイト

【失敗例②】審査に落ちた

借り換えの本審査には、多くの提出書類の準備が必要です。せっかく、借り換えの申込みをしても、審査に落ちてしまったら、手間や時間の無駄になってしまいます。

審査が落ちる以下の原因に当てはまらないかチェックしてみてください。

- 転職して1~3年未満

- 正社員から非正規雇用、自営業やフリーランス、社長、会社役員、経営者になった

- 当初住宅ローンを組んだ時より大きく収入が下がった

- カードローン等の他の借入が増えた

- 健康状態が良くない

- 契約違反や滞納歴(2~3ヶ月以上延滞)がある

【原因1】転職して1年~3年未満

転職後、一定期間は審査に通らない場合があります。転職して間もないと収入の安定性が低いと判断されるためです。

申込み条件に記載がなくても、住宅ローンの審査条件として勤続年数を1年~3年以上と定めている金融機関が多いです。

そのため、転職を考えているのであれば転職前の借り換えがおすすめ。

ただし、大企業や公務員の場合は、転職して1年未満でも通る場合があります。

最近転職をした方の場合は、期間をあけて審査を受けてみてくださいね。

【原因2】正社員から非正規雇用、自営業やフリーランス、社長、会社役員、経営者になった

住宅ローンを組んだ後に、正社員から非正規雇用、フリーランスや自営業者等、定期的に安定した収入を持たない雇用形態に変わった場合、審査が通りにくくなります。

また、非上場の社長・会社役員・経営者も、会社の業績と個人の収入が連動しやすいため、収入が不安定になりがちです。そのため、毎月一定の給与がもらえる会社員と比べると、住宅ローンが組みにくいです。

中でも、フリーランスや自営業者、社長、会社役員、経営者の場合、申込みの際に、確定申告書等の提出が必要となり、直近3年間に赤字があると審査が通りにくくなってしまいます。

フラット35では勤務形態に制限はなく申込み可能です。

また、SBI新生銀行は連続した就業2年以上、かつ前年度税込年収が300万円以上であれば契約社員でも申込可能とされています。

【原因3】当初住宅ローンを組んだ時より大きく収入が下がった

-1.png)

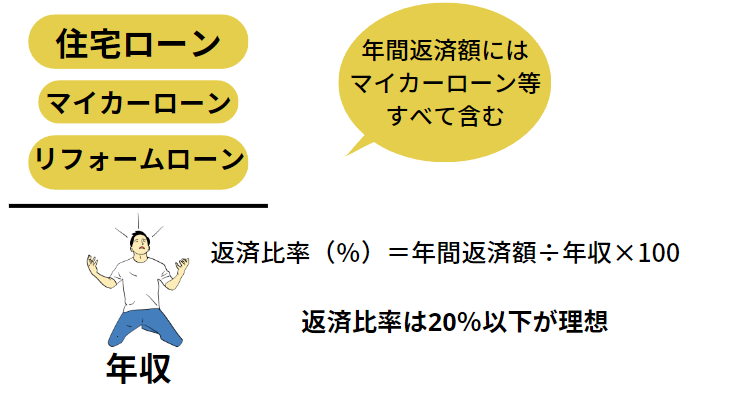

当初住宅ローンを組んだ時より、職場の配置転換や夜勤、残業の有無などで収入が減少すると、借り換えの審査が通らないことがあります。この審査基準は「返済比率」で判断されます。

返済比率:年収に占める年間返済額の割合

返済比率の算出方法:年間返済額÷年収×100

※年間返済額には住宅ローンの他に、マイカーローン等のすべての負債を含む

この「返済比率」は金融機関によって基準が異なりますが、「返済比率」20%〜40%を超えた借入れはできません。さらに年収が高くなるにつれて返済比率の基準は40%に近くなります。

収入が下がることが予測されているなら、早めに住宅ローンの借り換えを検討することをおすすめします。

【原因4】カードローン等の他の借入が増えた

新たな借入れ(マイカーローンやカードローン等)をした場合やその借入額が大きすぎると、審査が通りづらくなります。

一般的に、返済比率(年収に対する借入の割合)が20%〜40%を超えた借入れはできません。

返済比率が高い場合は、他の借入れが完済してから、借り換えを検討しましょう。

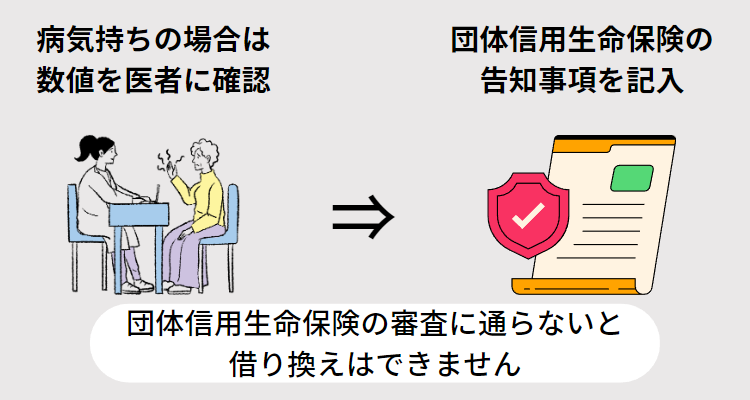

【原因5】健康状態が良くない

住宅ローンは、多くの場合、団体信用生命保険(通称:団信)への加入が必須です。

そのため、健康状態が悪いと、借り換えができない場合があります。

ただし、一般団信よりも審査が緩く持病があっても加入しやすいワイド団信を取り扱っている金融機関もあります。

なお、ワイド団信の場合は、がん団信等の保障はなく、基本の保障のみ(死亡、高度障害、余命6ヶ月未満)となります。

そのため、既存の団信の保障と比較し、充実度が下がる場合は借り換えをしない方がいいかもしれません。

また、フラット35は団信に加入しなくても借り換えできますが、万が一のことがあった際に、ローン残高が保障されないので、おすすめできません。

健康状態に不安がある方は仮審査のタイミングで団体信用生命保険の申込みをしておきましょう!

関連記事>>病気持ちでも団信入れる?ワイド団信についても検討!

【原因6】契約違反や滞納歴(2~3ヶ月以上延滞)がある

過去に住宅ローンや他のローンの契約違反や滞納歴(住宅ローンの場合は3ヶ月以上延滞)がある場合は、個人信用情報機関に最長、完済後5年間記録されており、その期間は審査にほぼ通りません。

- 2~3か月以上の延滞

最長、契約終了後(完済後)から5年 - 保証債務の履行、代位弁済

最長、契約終了後(完済後)から5年 - 任意整理

最長、完済後5年 - 破産

約5~7年 - 再生

約5~7年(載らないケースもある)

本人の個人信用情報機関の情報は、情報開示請求制度を利用して確認することができます。

個人信用情報機関は、次の3つがあり、金融機関やローン商品によって登録される信用情報機関が異なります。

- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

主にクレジットカード会社が加盟する信用情報機関 - 株式会社日本信用情報機構(JICC)

主に消費者金融が加盟する信用情報機関 - 全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター・KSC)

銀行や信用金庫、信用保証協会などが加盟する信用情報機関

また、詐欺行為や不正な金融取引歴がある場合は、審査が通りません。

【失敗例③】団体信用生命保険の充実度が下がった

団体信用生命保険の充実度が下がる原因は次の通りです。

- 団信の比較をしていない

- ワイド団信に加入した

- がん団信や三大疾病保障団信に加入できる年齢制限を超えている

【原因1】団信の比較をしていない

借り換えは、つい金利に注目してしまいますが、団体信用生命保険(団信)の比較も大切です。

金融機関ごとに団信の充実度は異なります。そのため、既存の団信の保障と比較し、充実度が下がる場合は借り換えをしない方がいいかもしれません。

関連記事>>住宅ローンを借り換えたら団信はどうなる?|おすすめ団信を比較

【原因2】ワイド団信に加入した

健康状態が悪く、通常の団信に加入できず、ワイド団信に加入した場合は、団信の充実度が下がる場合があります。ワイド団信は、ほぼ死亡・高度障害の保障しか付いていません。

関連記事>>持病があっても加入しやすいワイド団信付住宅ローンを徹底比較

【原因3】がん団信や三大疾病保障団信に加入できる年齢制限を超えている

がん団信や三大疾病保障団信に加入できる大体の年齢の目安は50歳となっています。

借り換えの年齢が5、60代になるほど、ほとんどの金融機関で一般団信(死亡・高度障害保障のみ)にしか加入できなくなります。

【失敗例④】金利の選択を誤った

金利の選択を誤る原因は次の通りです。

固定金利と変動金利の特徴やメリット・デメリットを理解していなかった

金利はつぎの3種類があります。

- 固定金利(フラット35):金利が全期間変わらない

- 変動金利:半年ごとに金利が見直される

- 固定期間選択型:一定期間金利が固定される

今は、固定金利より変動金利の方が低くても、将来、変動金利は上昇する可能性があります。そのため、返済額の負担が増えるリスクを把握しておくことは大切です。

それぞれの金利のメリットとデメリット知り、ライフスタイルにあった金利を選びましょう!

関連記事>>固定金利と変動金利のメリット・デメリットとは

住宅ローンの借り換えに疑問や不安を抱いている方におすすめ

住宅ローンの借り換えで、今よりお得になるのか、審査に通るのか等、不安や疑問を抱いている方には、多いのでないでしょうか?

そんな時におすすめなのが、リクルートが運営しているFP相談です。

- FP資格を持ったお金の専門家に無料で相談できる

- 住宅ローンや団信のほか、家計の見直しの相談ができる

- カフェ・ご自宅・オンラインからお好きな場所で相談できる

有名なリクルートが運営しており、個人情報の管理もしっかりしているので、安心して利用できます。

悩まれている方は気軽にFPに無料相談してスッキリ解決しましょう!

無料のFP相談はこちらから⬇️

![]()

住宅ローン・住宅購入に特化したFP無料相談 ![]()

借り換えにおすすめのタイミング

借り換えに特におすすめなのは固定金利期間終了時や変動金利の返済額の見直し時です。

固定期間終了後は金利引下げの優遇幅が小さくなり、金利が上がるため、返済額が増えるケースが多くなります。

そのため、固定期間終了後に金利を上げないためには対策が必要です。

関連記事>>住宅ローンの固定期間終了後の金利を上げない交渉方法や借り換えのポイント!

変動金利のローンは5年ごとに返済額の見直しがあり、金融機関から返済額の変更通知が届きます。

金利が上がれば、月々の負担も増えるため、このタイミングで借り換えをするのもおすすめです。

コメント